|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

L'existence de la Terre BIBLIQUE puissance contingente d'Etre

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Résumé Le tohu bohu serait le lieu où les eaux primordiales, nécessaires à la genèse du Monde, usées d'être, se renouveleraient sous l'effet d'une puissance contractante et centralisante, nommée ténèbres / obscurité, puis se partagerait en deux unités*, l'une absolue, l'autre relative à la première, cela sous l'effet d'un son puissant. Les terrse bibliques, deux champs d'actions quandrangulaires en seraient le théâtre et seraient "assécher" sous l'effet de la force contractanre. L'action réitérée de la force centralisante, cela à trois reprises et au terme de la dernière, "ouvrira" ce qui est nommé Principe premier, et fera émerger la "lumière"sous forme d'un mouvement extensif revenant sur lui-même, créant ainsi une forme sensible.

Dans principe se développe une création potentielle BRA accomplie (Aleph final),

BRA (203)

sous forme d'un mouvement extensif revenant sur lui-même pour former un amassemement L'assemblage des eaux primordiales pour former "une mer": un entassement d'éléments identiques Ælohîm, le mouvement extensif revenant sur lui-même, se développa en tant que ipséités des cieux et de la terre, c'est-à-dire comme l'écriture l'indique,à travers deux mouvements, l'un relatif (Sh ou sin) et en ligne droite (Res ou R) de nature vibratoire, recommençant et finissant, qui se propage en se divisant; c'est aussi, tout ce qui se meut par secousses, tout ce qui se partage, se rompt; une rupture, un morceau.

Sont nommées , ici, "eaux": ce qui est passif, mobile et formateur: les nombres, qui par assemblement peuvent tormer un tout évocateur (quantités, qualités par ex). Cet assemblement est nommé, "mer". Pour mémoire et par définition,le terme Sepher ou livre est un livre de compte, d'énumération.

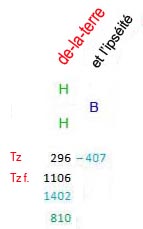

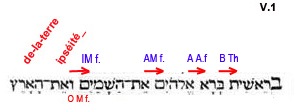

- les terres "bibliques" Le passage de l'ipséité-de-la-terre à et-la-terre Les terres de formes quandrangulaires comme peut l'être un champs sont le lieu d'un mouvement de vibration, reptiforme finissant et recommençant, qui se propage en divisant, qui partage, rompt. Il s'agit là d'un champ d'action où la vibration oscille entre deux valeurs pour se fixer à 1.414. H - H, l'existence élémentaire ou H figure le champ de l'homme, travaillée. Grammaticalement, en lecture continue, le passage de l'une à l'autre et le retour, cela à travers la conjonction de coordination et, Tz O, toute idée de direction imprimée vers un premier mobile, un ordre, un commandement, puis avec OTz f., toute idée de fermeté, de solidité, de constance, de persistance, ce qui est nécessaire.

-Les terres EARTz, et le mouvement de type reptiforme RTz.

Le terme tohu bohu apparaît à G.1, v.2. Ce verset est consacré aux conditions d'assemblage et d'apparition des corps au sens large du terme , représentés ici par le terme et-la-terre faisant suite et se liant au terme ipséité_de-la-terre (G1.,v.1), les deux termes se définissant comme étant les lieux d'un mouvement de nature vibratoire, recommençant et finissant, reptiforme, se propageant en se divisant.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

et-l'obscurité: (A) (D) OHShC final, une appétance / un déséquilibre / entre un mouvement violent et désordonné, causé par une ardeur interne qui cherche à se distendre et un mouvement comprimant et durcissant. O, et. Il est remarquable dans son sens figuré et hiéroglyphique. Dans son sens figuré, c’est un mouvement comprimant et durcissant; dans son sens hiéroglyphique, c’est un combat, une opposition violente, entre les principes contraires du chaud et du froid. La racine La racine |

- La seconde conjonction et-entre-l'obcurité dont les déterminatifs (G) (T) décrivent un mouvement organique / dans ce qui est résistant. Ar. une chose qui repousse l'effort de la main qui la presse.

il s'agit toujours ici de la "seconde" terre subissant l'effort du mouvement concentrique:

| EHShC final: oû l'on trouve les idées d'organisation de l'espace par l'enveloppement et le développement (l'action de) disposer et préparer une chose pour la rendre convenable / entre un mouvement violent et désordonné, causé par une ardeur interne qui cherche à se distendre et un mouvement comprimant et durcissant. |

La trosième conjonction et-à-l'obscurité, dont les déterminatifs (Z) (D) peignent dans l'ar. Le bruit que font les mouches en volant

*La figuration du lion, fontaines, coupes à déversoir semble liée à l'idée "d'eaux" primordiales, lesquelles seraient partagées sous l'effet d'un son puissant

Le "lien" joignant et-la-terre et existait : ETz final, signifie un rameau, une chose composée de plusieurs autres réunies par contraction.

Ce "lien" annonce une modification

d'état. La "terre" n'est plus une ipséité ATh (V.1: l'ipséité_de-la-terre) mais dans ITH se manifeste, existe.

Le terme existence EIThE, (O) EIThE, guidé par le signe O, ici en qualité de consonne,"l'eau" (ce qui est passif et mobile, et représente le goût et le désir appétant), lié avec la première lettre du terme forme la rac OE :"C’est en chaldaïque et en arabe une racine onomatopée qui exprime un état violent de l’âme. ![]() s’applique au cri d’une extrême douleur ; et

s’applique au cri d’une extrême douleur ; et ![]() peint le rugissement du lion. Le verbe

peint le rugissement du lion. Le verbe ![]() caractérise l’état de tout ce qui est déchiré, lacéré, mis en déroute".. Le terme EIThE est construit sur la racine EE* figurant l'idée d'existence absolue: l'Etre absolu anticipant l'Être-des-êtres IE°OE Ælohîm suggéré au V.3 , de là non réductible, dont le sens ne peut jamais être matérialisé. Dans la racine EE est enfermée la racine ITh, exprimant l'essence et la nature objective des choses. Ici, le vocabulaire radical de Fabre -d'Olivet renvoie à la racine AT, peignant un son, un mouvement silencieux. La rac. ITh met en avant l'idée d'existence (I ou J) mais aussi celle d'une réprocité entre des parties. Dans la Suite du Vocabulaire Radical de Fabre-d'Olivet, nous trouvons la rac. ATh, porteuse de l'idée de puissance et "développant les rapports entre les chose, leur lien mutuel, leur séité ou ipséité relative à l'âme universelle". Au verset 1, ATh- EARTz est traduit par ipséité_de-la-terre. Or, il s'agit là, en v.2 d'une autre terre.

caractérise l’état de tout ce qui est déchiré, lacéré, mis en déroute".. Le terme EIThE est construit sur la racine EE* figurant l'idée d'existence absolue: l'Etre absolu anticipant l'Être-des-êtres IE°OE Ælohîm suggéré au V.3 , de là non réductible, dont le sens ne peut jamais être matérialisé. Dans la racine EE est enfermée la racine ITh, exprimant l'essence et la nature objective des choses. Ici, le vocabulaire radical de Fabre -d'Olivet renvoie à la racine AT, peignant un son, un mouvement silencieux. La rac. ITh met en avant l'idée d'existence (I ou J) mais aussi celle d'une réprocité entre des parties. Dans la Suite du Vocabulaire Radical de Fabre-d'Olivet, nous trouvons la rac. ATh, porteuse de l'idée de puissance et "développant les rapports entre les chose, leur lien mutuel, leur séité ou ipséité relative à l'âme universelle". Au verset 1, ATh- EARTz est traduit par ipséité_de-la-terre. Or, il s'agit là, en v.2 d'une autre terre.

Le nombre de l'existence: 420, DC, par inversion (CD) met en avant l'idée d'une brisure, d'un éclat, d'un isolement, tout ce qui participe à l'unité relative, à l'isolement, à la division. DC f., :

Note." eau", il ici des nombres, se mettant en mouvement. pour s'amasser pour figurer le va-et-vient vers l'état de solidité.

* E, tout ce qui est animateur et vivifiant,l'esprit, l'âme en particulier.

EE. Ici l'espace de vie où est censée se développer la gamme harmonique dite âme universelle selon Platon.

Le tohu bohu ![]() et le Principe premier.

et le Principe premier.![]() et l'idée d'un renversement pour recréer un nouveau Monde

et l'idée d'un renversement pour recréer un nouveau Monde

Un renversement, un "désordre" est n'écessaire au jaillissement des corps considérés intrinséquement "lumineux" et extrinsèquement porteurs de "lumière".

Définitions - Pour la Genèse hébraïque, est entendu par existence, non seulement l'existence tangible, palpable, les choses en général, mais aussi l'existence potentielle: ce qui nexiste pas tangiblement mais se trouve en puissance d'exister. Pour exemple, grammaticalement un fils de sang s'écrit BN (Ben ...: fils ... de), un fils potentiel s'écrira, BR. Le concept, proche-oriental peut se comprendre , dans notre approche occidentale ainsi: les mesures d'une maison représentent l'état potientiel de la maison construite. |

|

|

Ue seconde terre : et-la-terre à la suite d'une première terre: de-la-terre

|

-L'idée de résistance dans le terme et_l'ipséité_de-la-terre

Il s'agit tout d'abord à travers le terme ipséité(B) OATh, d'une action intérieure (B) où se déroule l'action de naître (BOA), de former un objet, du moins son type, caractère.

407, Mz, Là, se développe "un enflamement, une combustion par effet de la réfraction", il s'agit là "d'un vif éblouissement; une répercussion des rayons solaires; une incandescence, une chaleur, une sécheresse subite". Se rapportant sans doute à l'idée "d'eaux primordiales", " L’arabe. ![]() , n’ayant point conservé le sens primitif de la R. hébraïque, n’offre que les conséquences particulières des idées les plus générales, comme celles qui naissent de la chaleur et de la sécheresse, et qui sont de s’aigrir ou de se tarir, en parlant des liquides."

, n’ayant point conservé le sens primitif de la R. hébraïque, n’offre que les conséquences particulières des idées les plus générales, comme celles qui naissent de la chaleur et de la sécheresse, et qui sont de s’aigrir ou de se tarir, en parlant des liquides."

Le terme, de-la-terre, est déterminé par deux lettres (H) et (H) formant la racine HH peignant l' idée suivante:

"

Toute idée d’effort appliqué à une chose, et de chose faisant effort, comme par exemple, un coing, un croc, un hameçon, etc

- Le champ d'action de ce terme:

de-la-terre, (H) (H) EARTz final, indique à travers le signe Tz final, se rapporte au mouvement en général:

(H) EARTz f. peut être lu ainsi:

La violence d'un effort, d'un coup porté, d'un cri exclamatif et ce dans l'existence élémentaire, le chaos, en arabe / Tout ce qui tient au principe élémentaire, tout ce qui est fort, vigoureux, producteur, la ligne droite, un mouvement de vibration, recommençant et finissant, reptiforme , qui se propage en se divisant.

Le champs d'action du terme, 296, BTO - 1106, AIO - 1402, AMB, 810 - HI

Avec Tz, le mouvement qui porte ves un terme : 296, BTO:

Avec Tz final, le terme du mouvement: 1106, AIO:

La résultante entre Tz et Tz final, 1402, AMB:

L'origine du mouvement, 810, HI

De-la-terre, géométriquement

|

La première terre : de-la-terre, (v.1) forme un champ quadrangulaire de forme carrée dont le nombre, l'hypothénuse vaut 1.414. (314 / 221) + 442 / 314 = 1.414, ou si l'on considère 314 comme étant le nombre du cycle, et 221, comme le nombre d'un temps: (314 / 221) + (221 / 157) = 1.414.

1.414 est employé pour figurer l'idée d'une "terre"géométriquement plate. |

|

Grammaticalement, le champ terrestre est vu comme le lieu d'un mouvement de type reptiforme, cela dans l'éciture du terme EARTz où la racine RTz, indique: "une sorte de vibration de type reptiforme , recommençant et finissant, qui se propage en se divisant". RTz final, c'est aussi: "tout ce qui se meut par secousses, tout ce qui se rompt, se partage, une rupture, un morceau. L'arabe |

||

Pour cerner l'idée de vibration évoquée et de partage dans le champ terrestre, l'on peut utiliser le déroulement du verset 1, composé de 28 lettres

Déplacements de Aleph, point central figurant la puissance d'être

Les vibrations d'après le déroulement des graphes dans l'alphabet hébraïque

|

||

Ælohîm et son mouvement terrestre sur lui-même

|

Les terres géométriquement

Vaincre la résistante du mouvement serpentiforme rectiligne

Cette action nécessite un retour vers une origine, une matrice,"une mère", une mer IM f.

OM f,

Toute espèce de consentement, d'assentiment, de conformité. AM final. Le signe

potentiel réuni à çelui de l’activité extérieure, employé

comme S. collectif, donne naissance à une racine qui

développe toutes les idées de causalité passive et

conditionnelle , de force plastique, de faculté

formatrice, de maternité. L’ar . |

Le retour MIMShE La "mer" / Msh, se retire en soi, se touche, se compacte.

|

|

Le cadre d'existence et le tohu bohu

ThE. _ O BEO tohu bohu résulte du "renversement" du Principe BRAShITh sur lui-même.

La lumière et la tangibilité

La "terre" biblique serait le lieu d'un mouvement possible. ce mouvement caractérisant son existence et sa pérennité: elle brille.

Le verset 2 de la Genèse décrit les modalités d'apparition de la "lumière", en écriture hébraïque ![]()

![]()

![]() , A°OR. La création de la matière lumineuse y est envisagée dans son aspect conceptuel c'est-à-dire arithmétique en allant d'un état chaotique à un état d'organisation permettant le tracé géométrique. Bohu est un lieu intérieur et tohu le son permettant l'organisation. de cette "terre".

, A°OR. La création de la matière lumineuse y est envisagée dans son aspect conceptuel c'est-à-dire arithmétique en allant d'un état chaotique à un état d'organisation permettant le tracé géométrique. Bohu est un lieu intérieur et tohu le son permettant l'organisation. de cette "terre".

![]() : ThE.O OBE.O: " puissance-contingente-dêtre dans-une-puissance-d’êlre":

: ThE.O OBE.O: " puissance-contingente-dêtre dans-une-puissance-d’êlre":

"L’erreur dans laquelle tous ces traducteurs sont tombés ici, dépend d’une première chute en apparence bien légère, mais dont les conséquences s’aggravant de plus en plus, les poussent dans un abîme dont rien ne saurait les tirer. Cette première erreur dépend delà manière dont ils ont entendu le premier mot du Sépher, le fameux![]() . Ce mot ne les ayant frappés ni dans son sens figuré ni dans son sens hiéroglyphique, a entraîné tout le reste dans le sens propre et matériel qu’ils lui ont donné. Je prie le lecteur de faire une grande attention à ceci, car de là dépend toutes les incohérences, toutes les absurdités qu’on a reprochées à Moyse. En effet, si le mot

. Ce mot ne les ayant frappés ni dans son sens figuré ni dans son sens hiéroglyphique, a entraîné tout le reste dans le sens propre et matériel qu’ils lui ont donné. Je prie le lecteur de faire une grande attention à ceci, car de là dépend toutes les incohérences, toutes les absurdités qu’on a reprochées à Moyse. En effet, si le mot ![]() signifiait simplement, au commencement, dans le principe des temps, ainsi qu’on le disait, comment les cieux et la terre, créés à cette époque, n’existeraient-ils pas encore au milieu des temps? comment auraient-ils besoin d’un développement successif? comment seraient-ils restés une éternité dans les ténèbres? comment la lumière aurait-elle été faite après les cieux et avant le soleil? conçoit-on des cieux sans lumière? une lumière sans soleil, une terre invisible, inanée, vaine, sans forme, si elle est matérielle? etc... etc... Mais de quoi est-il question pour remédier à tout cela? de presque rien, de rien. Il est question d’entendre la langue que l’on traduit, et de voir que

signifiait simplement, au commencement, dans le principe des temps, ainsi qu’on le disait, comment les cieux et la terre, créés à cette époque, n’existeraient-ils pas encore au milieu des temps? comment auraient-ils besoin d’un développement successif? comment seraient-ils restés une éternité dans les ténèbres? comment la lumière aurait-elle été faite après les cieux et avant le soleil? conçoit-on des cieux sans lumière? une lumière sans soleil, une terre invisible, inanée, vaine, sans forme, si elle est matérielle? etc... etc... Mais de quoi est-il question pour remédier à tout cela? de presque rien, de rien. Il est question d’entendre la langue que l’on traduit, et de voir que ![]() ne veut pas dire seulement dans le principe,ἀρχῇ, « in principio », mais bien En principe; c’est-à-dire, non encore en acte, mais en puissance: ainsi que St-Augustin l’avait pressenti.

ne veut pas dire seulement dans le principe,ἀρχῇ, « in principio », mais bien En principe; c’est-à-dire, non encore en acte, mais en puissance: ainsi que St-Augustin l’avait pressenti.

Voilà

la pensée de Moyse, pensée profonde qu’il exprime admirablement par les mots ![]() , dans lesquels il peint de main de maître cet état d’une chose, non seulement en puissance contingente d’être, mais renfermée encore dans une autre puissance d’être; enfin, sans figure, en germe dans un germe. C’est le fameux

, dans lesquels il peint de main de maître cet état d’une chose, non seulement en puissance contingente d’être, mais renfermée encore dans une autre puissance d’être; enfin, sans figure, en germe dans un germe. C’est le fameux ![]() des grecs, ce chaos que le vulgaire a fini par matérialiser aussi...

des grecs, ce chaos que le vulgaire a fini par matérialiser aussi...

Les mots hébraïques![]() sont du nombre de ceux que les sages créent dans les langues savantes, et que le vulgaire ne comprend pas. Nous allons examiner leur sens figuré et hiéroglyphique.

sont du nombre de ceux que les sages créent dans les langues savantes, et que le vulgaire ne comprend pas. Nous allons examiner leur sens figuré et hiéroglyphique.

Nous savons que le signe![]() E, est celui de la vie. Nous avons assez vu que ce signe étant doublé, formait la racine essentiellement vivante

E, est celui de la vie. Nous avons assez vu que ce signe étant doublé, formait la racine essentiellement vivante ![]() EE, qui, grâce à l’insertion du signe lumineux, devenait le verbe

EE, qui, grâce à l’insertion du signe lumineux, devenait le verbe ![]() E°OE, Êlre-élanl. Mais imaginons maintenant que, voulant exprimer, non pas une existence en acte, mais seulement en puissance , nous renfermions la racine verbale dans le seul signe de la vie, et que nous éteignions le signe lumineux

E°OE, Êlre-élanl. Mais imaginons maintenant que, voulant exprimer, non pas une existence en acte, mais seulement en puissance , nous renfermions la racine verbale dans le seul signe de la vie, et que nous éteignions le signe lumineux ![]() °O, pour le ramener au signe convertible

°O, pour le ramener au signe convertible ![]() ; nous n’aurons plus qu’une racine comprimée où l’être sera latent, et pour ainsi dire en germe. Telle est la racine

; nous n’aurons plus qu’une racine comprimée où l’être sera latent, et pour ainsi dire en germe. Telle est la racine![]() E. O , sur laquelle s’élèvent les deux mots que j’explique. Cette racine, composée du signe de la vie, et de celui qui, comme nous le savons, sert de lien entre le néant et l’être, exprime merveilleusement bien cet état incompréhensible d’une chose lorsqu’elle n’existe pas encore, et qu’elle est néanmoins en puissance d’exister. Elle se trouve dans l’arabe

E. O , sur laquelle s’élèvent les deux mots que j’explique. Cette racine, composée du signe de la vie, et de celui qui, comme nous le savons, sert de lien entre le néant et l’être, exprime merveilleusement bien cet état incompréhensible d’une chose lorsqu’elle n’existe pas encore, et qu’elle est néanmoins en puissance d’exister. Elle se trouve dans l’arabe![]() , où elle peint un désir, une tendance, une existence vague, indéterminée. C’est tantôt une profondeur insondable,

, où elle peint un désir, une tendance, une existence vague, indéterminée. C’est tantôt une profondeur insondable,![]() ; tantôt une sorte de mort physique,; tantôt un espace éthéré.,

; tantôt une sorte de mort physique,; tantôt un espace éthéré.,![]() , etc..

, etc..![]()

Moyse,.... prenant cette racine et la faisant régir par le signe de la réciprocité mutuelle![]() TH , en forma le mot

TH , en forma le mot![]() , au moyen duquel il exprima une existence contingente et potentielle, renfermée dans une autre existence potentielle,

, au moyen duquel il exprima une existence contingente et potentielle, renfermée dans une autre existence potentielle,![]() BE.O ; car ici il infléchit la même racine par l’article médiatif

BE.O ; car ici il infléchit la même racine par l’article médiatif ![]() B ".

B ".

Le déterminatif, ici le conjonctif ![]() Waw, W , O, V, W lié à la première lettre du mot

Waw, W , O, V, W lié à la première lettre du mot ![]() Taw, Th, forme la rac. OTh : peignant la difficulté de se mouvoir, et le gémissement qui suit cette difficulté, l'arabe .

Taw, Th, forme la rac. OTh : peignant la difficulté de se mouvoir, et le gémissement qui suit cette difficulté, l'arabe .![]() et

et ![]() , indique toute idée de lésion dans les membres, d'engourdissement, de caducité, d'afliction / la rac. suivante

, indique toute idée de lésion dans les membres, d'engourdissement, de caducité, d'afliction / la rac. suivante ![]()

![]() ThE, caractérise la raison influente et sympathique des choses, ce qui [

ThE, caractérise la raison influente et sympathique des choses, ce qui [ ![]() , le son) limite, détermine, définit, circonscrit / l'être.

, le son) limite, détermine, définit, circonscrit / l'être.

Soit EE l'existence ou espace non réductible et .O le lieu du convertible. E.OE l'abîme

Bohu, l'idée d'un désir intétieur d'une transmission, d'une production

Le déterminatif ![]() Aleph ou A soulignant l'idée de puissance, lié au convertible universel Waw, O, W, placé au début du terme, indique dans la la racine A(O)B, l'idée d'un désir agissant à l'intérieur (voir lettre Bet ou B) , celui de volonté efficiente mais aussi de cause productive, de mouvement déterminant, de force générative / par le son, limitant etc.... / Il s'agit là d'une mouvement spontané. La lecture inverse du mot indique en chaldaïque et en arabe un état violent de l'âme; Serait-ce là, à travers le caractère Waw, O, une interjection

Aleph ou A soulignant l'idée de puissance, lié au convertible universel Waw, O, W, placé au début du terme, indique dans la la racine A(O)B, l'idée d'un désir agissant à l'intérieur (voir lettre Bet ou B) , celui de volonté efficiente mais aussi de cause productive, de mouvement déterminant, de force générative / par le son, limitant etc.... / Il s'agit là d'une mouvement spontané. La lecture inverse du mot indique en chaldaïque et en arabe un état violent de l'âme; Serait-ce là, à travers le caractère Waw, O, une interjection ![]() , °O entre

, °O entre ![]() .O, et

.O, et ![]() , O ?. Concernant les racines débutant par Waw, Fabre-d'Olivet écrit:: " je rapporterai brièvement les racines les plus importantes qui commencent ce caractère, dans les dialectes qui les possèdent, et qui sont presque toutes onomatopées et idiomatiques".

, O ?. Concernant les racines débutant par Waw, Fabre-d'Olivet écrit:: " je rapporterai brièvement les racines les plus importantes qui commencent ce caractère, dans les dialectes qui les possèdent, et qui sont presque toutes onomatopées et idiomatiques".

Dans la traduction littérale, se référant à la suite des racines, Fabre-d'Olivet, pour AO, souligne: "le signe potentiel (A) réuni au signe du convertible universel (O) , image d'un nœud joignant le néant à l'être, consitue l'une des racines les plus difficiles à concevoir que puisse offrir la langue hébraïque. A mesure que le sens se généralise, on en voit naître toutes les idées d’appétance, de passion concupiscible, de désir vague: à mesure qu’il se restreint, on n’y découvre plus qu’un sentiment d’incertitude et de doute, qui s’éteint dans la relation prépositive ou.".

A.OB. (R. comp.) Le désir agissant à l’intérieur.

A.OD. ( R.comp.) Le désir agissant à l’extérieur.

A.OE. (R. comp.) L’action d'appeler, de désirer, de tendre avec passion.

A.OL. [R.comp.) Le désir s’élançant dans l’espace représenté par la relation adverbiale peut-être ..

A.ON. (R. comp.) Le désir s'évanouissant, se perdant dans le vague, dans le néant.

A.OP. (R.comp.) L’action de hâter, de presser vers un but désiré. .

A.OR. (R. comp.) Le désir livré à son mouvement propre, produisant l’ardeur, le feu, tout ce qui enflamme, brûle, tant au propre qu’au figuré.

.A.OTh (R. comp.) L’action d'avoir le même désir, la même volonté, de convertir, d' 'être du même avis.

Ajoutons, A°OR: la lumière (ce qui reflète la lumière).

Le verbe désirer, en latin signifie littéralement "cesser de contempler l'astre, d'où moralement "constater l'absence de". L'idée première de "regretter l'absence de" a tendu à s'effacer derrière l'idée positive et prospective de "chercher à obtenir, souhaiter" (Dict. hist. de la langue fr.) basculant ainsi 'un constat d'absence, à un souhait de présenc.

L'espace |

![]()

![]()

![]()

![]() , EIThE. L'auteur, dans une idée d'espace, inclut la racine ITh, exprimant l'essence et la nature objective des choses. ATh: l'objet; ensuite, avec

, EIThE. L'auteur, dans une idée d'espace, inclut la racine ITh, exprimant l'essence et la nature objective des choses. ATh: l'objet; ensuite, avec ![]()

![]()

![]() formant l'idée du nœud sonore liant l'être et le néant, il forge l'idée d'une difficulté à se mouvoir, dans un état de réciprocité interne à l'espace

formant l'idée du nœud sonore liant l'être et le néant, il forge l'idée d'une difficulté à se mouvoir, dans un état de réciprocité interne à l'espace ![]()

![]() ; puis dans le terme

; puis dans le terme ![]()

![]()

![]()

![]() bohu, à travers BE, il affirme la présence d'une solution de continuité (un abîme) entre deux Waw, représentant pour l'un,la perception auditive, l'appétence, le goût, pour l'autre, la perception des " qualités des choses , des apparences, des formes par la langue, le palais, le gosier. Enfin, reprenant l'idée d'abîme comme solution de continuité, il construit i

bohu, à travers BE, il affirme la présence d'une solution de continuité (un abîme) entre deux Waw, représentant pour l'un,la perception auditive, l'appétence, le goût, pour l'autre, la perception des " qualités des choses , des apparences, des formes par la langue, le palais, le gosier. Enfin, reprenant l'idée d'abîme comme solution de continuité, il construit i ![]()

![]()

![]()

![]() .en employant le Waw, dans son acception vocale intellectuelle: se dire, concevoir, faire émerger

.en employant le Waw, dans son acception vocale intellectuelle: se dire, concevoir, faire émerger